10月27日,在花蓮光復鄉舉行的馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」,原應是一場跨黨派、跨層級共同討論災後重建的協調會。然而,這場本應為災民帶來希望與具體方案的會議,卻因花蓮縣議會議長張峻的踼桌暴力舉動而蒙上陰影。當眾「踹桌」、怒罵並強拉總召傅崐萁手臂脫序行為,不僅讓會場秩序失控,更重創了花蓮地方政治的形象與民主政治的根本價值。

中國國民黨花蓮縣議會黨團隨後發表嚴正聲明,措辭嚴厲地譴責此一暴力事件,指出議長不該率眾衝入場內,身後緊隨一名蒙面女子高舉「不要開會,要行動」的牌子,與男子手持大聲公麥克風衝入場內,以情緒取代理性,以「暴力」踐踏民主程序。這份聲明並非僅是政黨立場的表態,而是一份對政治倫理與地方治理文化的深刻呼喚。

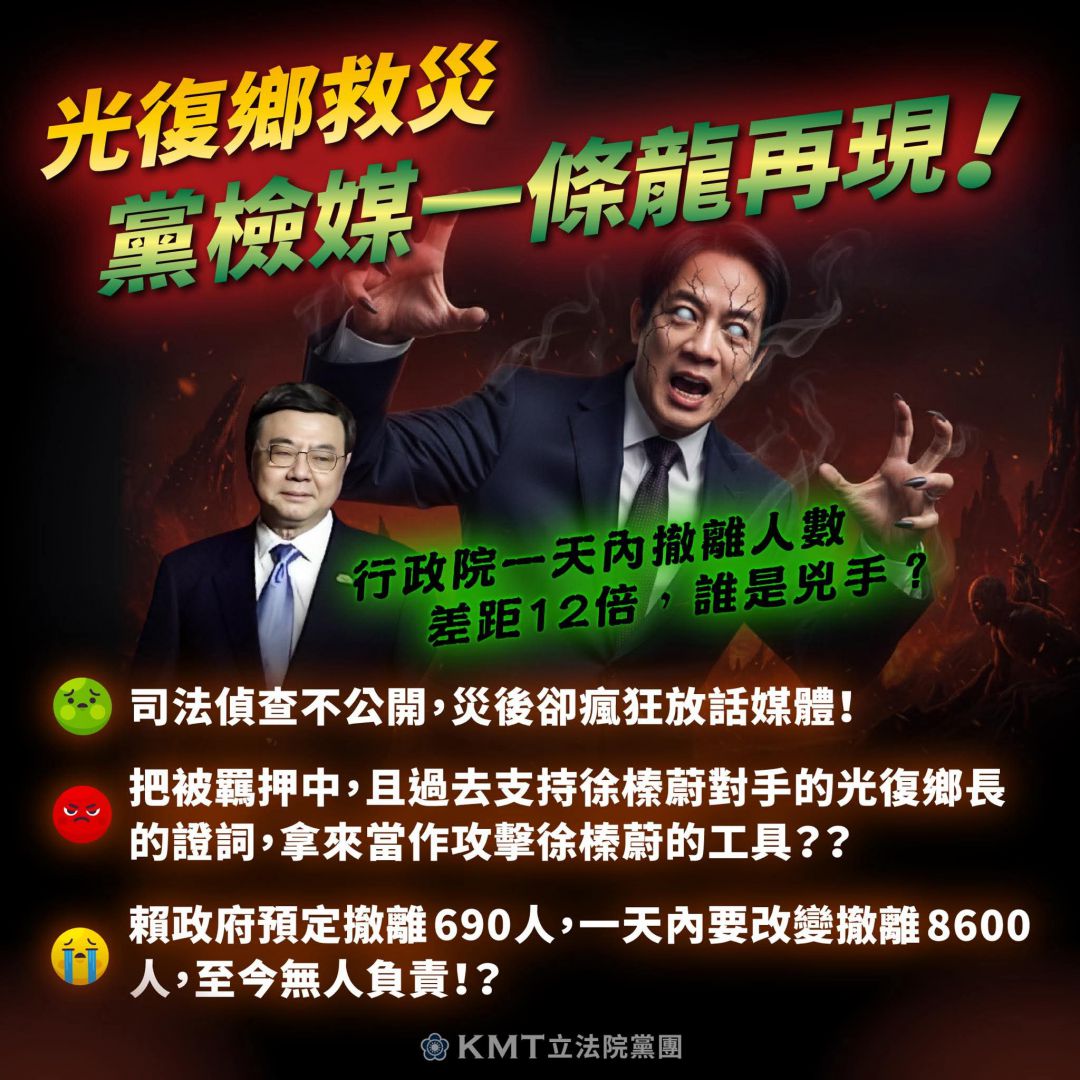

由於堰塞湖潰壩災情慘重,已非豪雨、颱風損失,無法一體適用「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」,因此國民黨團與鄭天財立委分別提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」,在立法院已逕付二讀,朝野協商前先傾聽災民聲音,因此請鄉公所通知村長鄰長,邀請災民代表出席,討論如何讓光復鄉更安全更好。

在一個成熟的民主社會中,權力的行使與分歧的表達,應建立在「理性辯論」與「制度對話」的基礎上。是因為它象徵著公民以程序與論辯取代對抗與暴力的文明進程。當議長身為地方民意代表,卻在鏡頭前用腳狠踹主席桌,等同向社會傳遞了一個錯誤訊息:暴力可以取代理性、情緒可以壓倒法治。這不僅破壞政治議事文化,更動搖了民眾對政治公信力的最後信任。

台灣地方政治歷史上,不乏以權謀私、蔑視制度的案例。早年屏東縣議長鄭太吉的囂張行徑,便是殷鑑不遠。鄭太吉長年以地方勢力橫行政壇,動輒以威脅、暴力壓制不同意見,最終不僅身陷官司,更成為「黑金政治」的象徵。那段歷史證明:任何公職人員若自恃權位、無視民意,最終都會被民心所棄,被歷史所唾棄。如今張峻的「踹桌」惡劣行為,令人不免聯想到昔日鄭太吉式的傲慢與失格,這種政治倒退的景象,正是民主社會最不願重現的污點。

我們必須嚴正指出,花蓮此刻正處在艱困的災後復建階段。光復鄉的堰塞湖問題仍待中央與地方協力治理,居民急需安置、基礎設施待修、經濟命脈待恢復。此時此刻,最迫切的不是誰搶版面、誰主導會議,而是如何集結一切可用資源,為鄉親爭取最實質的幫助。

然而,張峻以「未被通知」為由,選擇以衝撞方式進場,破壞座談會秩序,這種行為不僅讓現場的災民錯愕,也暴露出某種「政治優先於民生」的扭曲心態。政治人物若只關心自己是否在場,而非災民是否得到協助,那麼政治早已失去它存在的意義。

花蓮縣議會黨團的聲明中,強調「暴力不能解決問題,只會讓問題更深」,此話直指花蓮政治的病灶。過去數年,花蓮的政治氛圍時常被外界視為藍綠對抗、派系角力的縮影。然而,經歷0403大震、堰塞湖危機後,花蓮更需要的是「超越政治」的治理共識。當地方面臨災難,政治應該讓位於專業、合作與責任,而非再度淪為權力鬥爭的戰場。

政治人物最該體悟的是:人民期待的不是口號,而是作為;不是對立,而是解決方案。傅崐萁與鄭天財立委此行前往光復,帶著的是中央協調與地方需求整合的任務,其核心目的是「讓災民的聲音被聽見、讓重建有方向」。這樣的努力理應獲得尊重與協助,而非被情緒與衝突淹沒。

國民黨黨團在聲明中呼籲「議會應回歸理性對話、中央與地方應持續合作、所有公職人員應摒棄政治算計」,這三點訴求,不僅是對張峻個人的警醒,更是對整個政治文化的提醒。花蓮的重建是集體工程,任何破壞團結、製造對立的行為,都是對災民的不負責任。

花蓮不需要「踹桌政治」,花蓮需要的是「建設政治」。唯有把焦點從對立轉向建設,從情緒轉向制度,才能讓花蓮在一次次天災後真正重生。

在政治倫理的層面上,「民主需要理性,政治更需要品格」這句話值得每位公職民代人員銘記於心。暴力不僅摧毀他人,也摧毀自己的公信力。當政治人物以拳頭代替辯論,以怒罵掩蓋無能,最終失去的將是民心與歷史評價。

災後的光復鄉 ,需要的不是更多的衝突,而是更多的肩膀;不是誰更會喊話,而是誰能真正為鄉親帶來希望。拒絕暴力,是重建的第一步;重拾理性,才是花蓮前進的方向。