【記者賴榮偉/綜合報導】

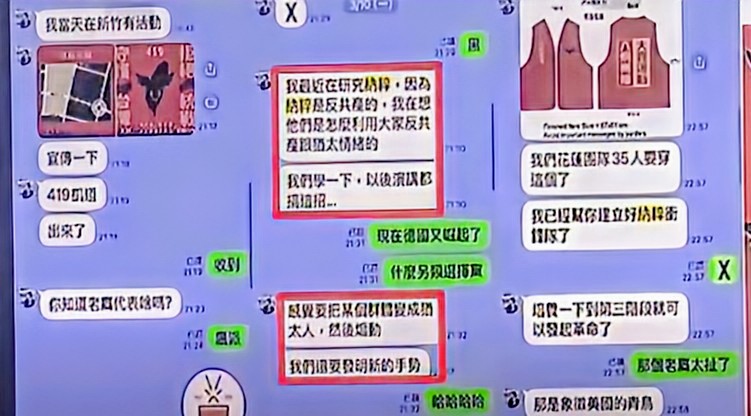

知名網紅「八炯」日前遭爆出私下言論,內容涉及納粹動員技術,引發社會廣泛關注與譴責。其對話中出現「學納粹如何控制情緒」、「把某個群體變成猶太人、然後煽動」等語句,被外界視為嚴重觸犯歷史禁忌,並涉嫌煽動仇恨。儘管八炯對外表示該為「自嘲玩笑」,但德國在台協會發表嚴正聲明譴責納粹象徵與思想操作,民進黨譴責任何消費運用納粹符號行為,顯示事件性質已超出單純言論爭議範疇。

輿論與法律界普遍認為,事件已構成對社會安全與民主體制的實質挑戰,呼籲檢方應主動偵辦,依法釐清八炯是否涉及違反《刑法》煽惑條文,避免極端言論對社會造成潛在危害。

涉及納粹語言結構 疑為具體動員設計

從曝光內容來看,八炯相關言論非臨時失言,而具有明確結構與策略。例如「419凱道老鷹代表納粹的老鷹」、「要建立納粹衝鋒隊」、「第三階段就可以發起革命」等語句,被指與納粹初期群眾動員邏輯如出一轍。

學者指出,這些言語已非單純比喻,而是將仇恨情緒「工具化」,並透過標靶設計與敵意導向,試圖激發群眾共鳴與情緒動員,操作手法近似極權主義政治宣傳。若此類言論在未經法律制衡下繼續擴散,可能引發更大社會對立與衝突風險。

法界強調:煽惑屬公訴罪 檢調應主動介入

依據《刑法》第153條及第157條,煽惑他人犯罪或違法行為,即便未造成實際結果,也可能構成犯罪。律師與檢察體系人士指出,類似案件屬非告訴乃論之罪,檢察官可依職權主動偵辦,無需當事人提告。

法律學者表示,八炯擁有高影響力,其私下通訊內容若涉嫌煽動仇恨或違法行為,即使尚未實行,也應啟動調查,以防範於未然。倘若司法單位選擇靜觀其變,恐引發外界對檢調選擇性執法的質疑,重創司法體制信任。

國際案例示警:煽動行為恐導致實質危害

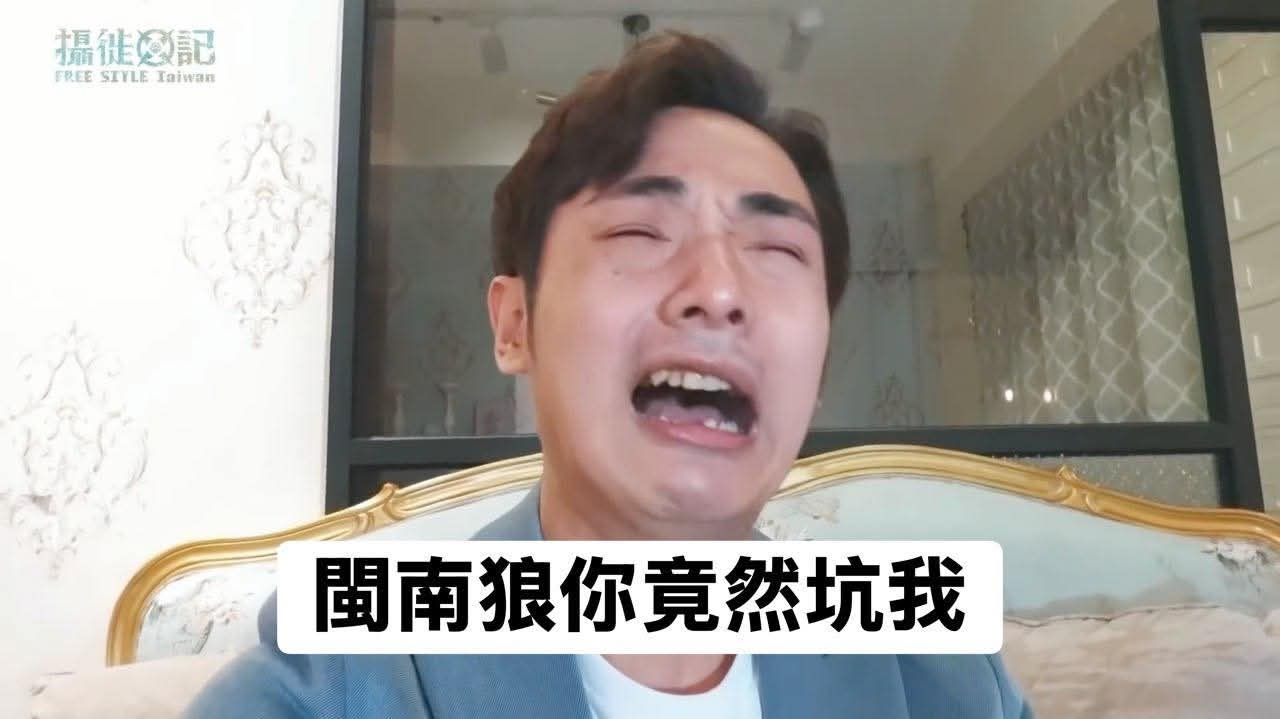

事件亦讓外界聯想到2024年初另一網紅「晚安小雞」於柬埔寨自導自演綁架案。該行為造成國際誤解與社會恐慌,柬國政府以「煽動社會動亂罪」判刑兩年。此案被視為網路言論帶來實質影響的警示案例。

對此,媒體與專家指出,網紅與自媒體人在當代擁有龐大影響力,其發言不僅止於個人立場,當涉及仇恨、暴力或極端意識形態擴散時,法律應有所作為,保障社會整體安全。

民主社會的自由界線 止於仇恨與極端主義

言論自由是民主制度核心,但並非無限上綱。專家認為,當言論內容引發歧視、族群分化或散播仇恨時,已超出自由保障範圍,國家有責任介入規範。尤其在台灣逐步推動轉型正義的背景下,對於涉及納粹象徵與仇恨動員的言論,更應嚴加處理。

德國等國明文禁止納粹標誌、手勢與語言,即使為藝術或表演,也可能構成犯罪。雖台灣尚無類似法規,但德國在台協會公開聲明已釋出警訊,表明國際社會高度重視此類言論帶來的潛在威脅。

社會呼籲檢調即刻啟動調查 守住法治底線

截至目前,檢調尚未對此案展開明確行動。社會觀察者憂心,若因當事人為高關注度網紅而獲得「寬容對待」,恐淪為權力濫用的示範效應。輿論普遍呼籲司法單位應依法啟動調查,釐清是否構成煽惑未遂、仇恨言論擴散,並保全通訊記錄,防止證據滅失。

評論指出,法治精神的核心不在於懲罰,而在於設定清楚的行為界限。面對極端主義言論,若國家機關選擇沉默,無異於變相縱容。唯有司法明確作為,才能為社會釋出穩定訊號,彰顯法治精神與對歷史創傷的尊重。